Pour remplir le tonneau de la fonction publique, celle-ci en est arrivée à taxer non seulement les riches, mais aussi les classes moyennes et populaires.

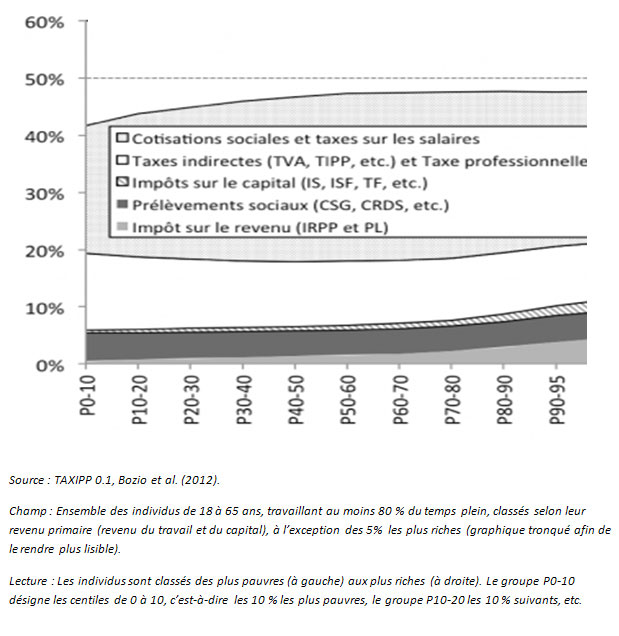

Comme le montre bien le graphique ci-dessous, le différentiel de taux de prélèvements obligatoires entres les travailleurs les plus riches et les plus pauvres est très faible : 48% pour les travailleurs à hauts revenus, contre 42% en bas de l’échelle. Dans les deux cas le taux est très élevé.

Si l’on excepte les 5% de travailleurs les plus riches (dont la structure des revenus et donc de la taxation est différente), il n’y a quasiment pas de différence dans la structure même des prélèvements entre travailleurs riches et pauvres. Les cotisations sociales et taxes sur les salaires représentent toujours le poste le plus important (20 à 30% du revenu primaire[[ Les revenus primaires comprennent les revenus directement liés à une participation des ménages au processus de production. La majeure partie des revenus primaires des ménages est constituée de la rémunération des salariés, laquelle comprend les salaires et les cotisations sociales. Ces revenus comprennent aussi des revenus de la propriété résultant du prêt ou de la location d’actifs financiers ou de terrains (intérêts, dividendes, revenus fonciers…).]]), suivi par les taxes indirectes (de 10 à 15%), les prélèvements sociaux (5%) et les impôts sur le revenu et le capital.

L’État prend des mesures symboliques en agissant régulièrement sur ces deux derniers types d’impôt. Mais c’est l’arbre qui cache la forêt :

Impôts sur le revenu : un système anglais plus progressif

L’État a bien compris que c’était plus intelligent de taxer tout le monde en faisant croire qu’il taxait exclusivement les plus riches, alors qu’il a renoncé depuis longtemps à se limiter à cette catégorie. Si l’on regarde les impôts assis sur les revenus (les impôts directs[[France : impôt sur le revenu, taxe d’habitation (assise sur la valeur locative, elle-même liée au revenu dans l’immense majorité des cas), CSG-CRDS ; Royaume-Uni : income tax, council tax and Northern Ireland rates (les équivalents au Royaume-Uni de notre taxe d’habitation.]]) on s’aperçoit même qu’ils sont en France moins importants qu’au Royaume-Uni :

Taxer plus les plus riches : une fausse bonne idée

Faut-il alors taxer davantage les plus riches ? Non, car une forte taxation même uniquement sur les plus riches est suffisante pour être anti-croissance. Un rapport de décembre 2012 de l’OCDE[[Less income Inequality and more growth – Are they compatible ? Part 3, page 7.]], citant Stiglitz dans son introduction, affirme lui-même que taxer davantage les plus hauts revenus est potentiellement un frein à l’enrichissement de l’ensemble du pays. Cela diminue l’incitation à travailler, épargner et investir.

La vraie bonne idée : libérer l’emploi et faire cesser la placardisation dans la fonction publique.